【1963年~】幻の街「真駒内」 ~幼き日の原風景~

アメリカの片田舎のような風景。

幼稚園から高校1年まで、真駒内で過ごした約10年間が幼い日の原風景だ。物心がついた頃住んでいたのは、美香保公園の近くだったが、幼稚園に入る頃真駒内の市営団地に移った。当時の真駒内は、今思えば、アメリカの片田舎のようなところだった。真駒内アイスアリーナのところには進駐軍(第二次世界大戦後の米軍)が残したゴルフ場、五輪団地の場所には進駐軍が残した白亜の住宅があって警察学校と警察職員の住宅になっていた。元進駐軍がいた住宅地は芝生が敷きつめられ、歩道には大きなコンクリート板がドミノのように並べられ小道を造っていた。ナナカマドやオンコの木が植栽されていて、緑の中にナナカマドの実の赤い点々がアクセントになっている、トンネルのような小道を自転車でゆっくり駆け抜けるのが大好きだった。

その頃住んでいたのはC団地。当時の真駒内にはいわゆる文化住宅が建ち並んでいた。団地には機械的にアルファベットがふられ、竣工した順番にA、B、Cと名づけられ、H団地まであったように思う。ベビーブームの後でもあり、団地には子どもが溢れ、団地の真ん中にあった遊園施設ではいつも誰かが遊んでいた。C団地は18棟あり、その1棟に6軒が入る長屋形式。僕が住んでいたのは16棟1号室である。ここは、遊園施設をいつも見渡せる絶好のすまいだった。

日が沈むまで野球をしていた。

小学校は団地のすぐ隣で、歩いて10分。家が近いせいか、よく忘れ物をした。給食を食べた後(休み時間)に忘れ物を取りに帰り、急に走ったせいでお腹が痛くなったことが何度もあった。

真駒内小学校は白い壁の洒落た建物だったが、まだ暖房は石炭ストーブの時代。当時、体格がよかった僕は石炭当番をよくやらされた。アルミの入れ物に石炭を入れて、石炭小屋から教室までえっちらおっちら運んだのを覚えている。

朝は朝礼が始まるまで、ほとんどの生徒がグランドで遊んでいた(当時同じクラスに渋谷智也という運動神経抜群の生徒がいた。彼は今、劇団四季の俳優になっている)。昼休みも晴れた日はグランドで、雨の日は体育館で遊んだ。教室に残っている生徒はほとんどいなかった。学校が終わるとたいていは草野球をして過ごした。野球といっても当時よくやっていたのはソフトボールの方で、毎日、暗くなるまで野球をやって、日が沈む頃になると友だちの母親が迎えに来て、一人ずついなくなっていった。僕の母も時々迎えに来てくれた。

桜山 クワガタ おっぱいアイス。

休みの日は父とC団地の裏にある桜山に行くのが楽しみだった。当時、桜山の麓には定山渓鉄道があり、札幌駅から定山渓まで小さい鉄道が走っていた。定山渓鉄道の線路を越えて桜山に上ると、山の中腹には尾根に沿うように小道があり、この小道が最高の冒険ロードになっていた。

父と一緒に、虫取り網と虫かごを持って、この道をゆっくり歩くと、蝉やクワガタ、蝶などたくさん採取できた。腐りかけた木の裏に回って、クワガタを見つけた時の感動は忘れられない。

お風呂は公衆浴場を利用していた。歩いて15分くらいかけて、商店街にある風呂に行くのである。風呂はいつも満杯で、行くと友だちもたくさん入りに来ていた。自宅の風呂に入るようになったのは、高校になって手稲に引越しをしてからである。風呂の帰り、ソーダアイスやおっぱいアイス(球体になっていて、乳首状の突起部分を食い破って内部から溶けたアイスをすするという色っぽい氷菓子)を食べながら、風呂敷に入れた桶をひっさげて行き帰りした。

冬まで鳴いたキリギリス

団地の周囲やちょっとした空き地にはキリギリスが鳴いていた。父はキリギリスを捕る名人だった。静かにキリギリスに近づくと、キリギリスの大好物であるネギをゆっくり差し出し、ネギに食いついたところでそっとキリギリスを持ち上げて捕まえる。僕が真似てもうまくいかず、結局一度も自分で捕まえられなかった。キリギリスは自宅に持ち帰って虫かごで育てるのだが、父がとてもよく世話をして、鰹節やネギを与え、秋が過ぎてストーブをたくようになるまで鳴かせていた。アリとキリギリスという話と違い、わが家ではキリギリスは冬になっても鳴いていたのである。

冬も、よく外で遊んだ。団地に住んでいたので遊び相手には事欠かなかった。放課後のスキーや雪合戦。軒先のつららに雪玉を投げて、大きなつららを競い合って落下させるということも流行っていた。今思えばけっこう危険だったと思う。危険といえば、豪雪の時期、窪地になっている定山渓鉄道の線路敷に降りてしまい、まだ小さかった僕は急な坂を上れず、そのうち暗くなって、坂を上れない僕を見捨てて友だちも帰ってしまうということがあった。心配した母が見つけてくれたからいいようなものの、あのまま放置されていたら、電車にはねられるか、凍死していたのではないだろうか。

札幌オリンピックの前と後で…。

僕は、美しい景観があり、遊び相手がたくさんいる真駒内が大好きで、とても気に入っていた。ところが、その大好きな真駒内が一変するできごとが起きた。1972年の札幌オリンピックの開催だ。定山渓鉄道のあとには地下鉄ができ、警察学校はとりこわされて五輪団地に変身してしまった。僕も小学校から中学校に進学する時期だった。遊びよりも勉強の方が気になってくる時代ということもあったかもしれない。オリンピックの前後で、僕の目に映る真駒内の風景はまったく違って見えた。

ときどき真駒内方面に行くことがあるが、当時の真駒内と今の真駒内は、まったく別の街のように僕には見えてしまう。あの頃の真駒内は自分にとって幻の街である。

【1972年~】曙の光 ~僕の中学校時代~

曙の光、歓喜溢れ、今鳩が飛び立つ

僕は、高らかにシュプレヒコールの第一声を上げた。1972年真駒内曙中学校開校記念式典のことである。

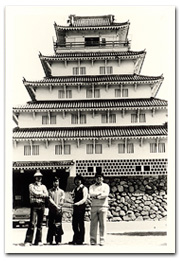

僕は、真駒内小学校から真駒内中学校に進学し、2年の二学期から、新設の真駒内曙中学校に転校した。曙中学校の校舎は1972年に開催された札幌オリンピックの大会運営本部が置かれていた建物で、施設の有効利用のため、オリンピック後は中学校として利用されることが予定されていた。真駒内アイスアリーナのちょうど東向かいにある中学校だ。

当時はグランドがなく、グランドの建設予定地にはハルニレが生えていたが、結局、一本のハルニレはグランドの中心に残されている。グランドの真ん中に巨木がある中学校など全国にここだけではないだろうか。最近、この巨木にエゾモモンガが棲み着いている様子がNHKの番組で取り上げられた。何となくうれしい話だ。

転校したのは周囲に住む中学校の生徒2年生と1年生だけだったが、それまで一学年9クラスあった真駒内中学校とは違い、各学年ともクラスは5クラスしかなかったので、学年を越え全校生徒全員見覚えがある顔だった。それほど、親しかった。

何もかも一から自分たちで作っていくんだという気持ちをどの生徒も持っていた。

熱心な教諭陣NHK合唱コンクール優秀校も経験

初代校長の安藤勝夫先生は、「南の王者たれ」というスローガンを掲げ、本当に熱心に仕事をされていた。後に、お聞きした話だが、安藤校長は新設校にふさわしく、実力のある教師を集めたということであった。確かに、どの先生もやる気に満ちていた。

やる気といえば、生徒と先生のやる気が結びついていた代表格が合唱部だろう。僕は顔に似合わず(?)合唱部に入っていた。熱血指導の鈴木典子先生の指導の下、合唱部は創部2年目で、今でも合唱をする若者の目標となっているNHK合唱コンクールで地区大会優秀校(2位)になるなどめざましい活躍を遂げた。

今は男子が集まらないため、中学校では女声合唱が多いようであるが、当時は、混声合唱であった。クラス、学年、男女の枠を超えて、いろいろな仲間ができた。憧れの女子生徒とも内心の恋心を隠しつつ、楽しく話ができた。そして、それだけで幸せだったのである。

「私を男にしてください」選挙の決め台詞で初代生徒会会長に

私は、新設校に入ったという高揚感から、生徒会設立準備委員会委員長となり、さらに、初代の生徒会会長を決める役員選挙に立候補した。Y君という有力候補者との選挙となった。一生懸命ポスターと立会演説会の原稿を自分で作り、予行練習をして演説をした。この演説で「私を男にしてください」という下りが気に入ってもらえたのか、下級生の票を多く獲得でき、見事当選、1年間生徒会長を務めることとなった。

生徒会役員会は、他に副会長2名、書記2名、会計1名の総勢6名であったが、役職名に関わらず、生徒会の設立準備のため、一体になって、放課後遅くまで生徒会の仕事をしていた。昼休み時間も生徒会室に詰めるくらいの熱の入れようだった。

生徒会の指導は、奈良公雄先生(生徒会役員会では、「ナラセン」と呼んでいた。)であった。奈良公雄先生には、生徒会会長としての挨拶の仕方、挨拶文のチェック、言動などいろいろなことを指導していただいた。今、北大ロースクールの非常勤講師や修習生の指導を経験し、身に沁みて分かるのだが、教師の仕事をしながら、生徒会の指導を担当するということは本当に大変だったのではないかと思う。

生徒総会の準備で土曜日の午後も居残りで役員会全員で作業をしていたある日、奈良先生と一緒にラーメンを食べに行ったことがある。先生はみんなにラーメンをおごってくれたが「食欲がわかない」と言って自分はお子様ラーメンを頼んでいたのを覚えている。

奈良先生とは中学校卒業間近になって、こちらもそれなりに成長してくるとかなり大人の議論もしていたように思う。そういう会話を先生とできたことは、僕にとって本当に貴重なことだったように思う。

テレビドラマのような真駒内曙中学校時代

生徒会活動では、いろいろな人の意見を聞き、それを集約し、方針を決めたら、それを実践していく。そして、それが達成されていくという貴重な、今ではあり得ない成功体験をすることができた。

ノスタルジックな思いが記憶を美化しているかもしれないが、周囲の人々と意思疎通ができ、それを達成する喜びを分かち合えたのは確かだ。それが曙中学校時代だった。高校、大学、社会人となってしまうと、さまざまな人間が入り乱れ、簡単には物事は決まらない。僕にとって、まさしく真駒内曙中学校の1年半は、テレビドラマや学園漫画に出てくるような現実にはあり得ない夢のような世界だった。

【1975年~】堅忍不抜 ~札南の青春~

札幌南校を選択した動機は単純だった

僕が札幌南高校に進学を決めたのは極めて単純だった。「札幌で一番の進学校」であると言うだけであった。だから南高の校風がどのようなもので、どのような教育がなされているのかについては全くの無知であった。

鮮烈!対面式での洗礼

入学後2年生3年生との対面式があったが、野次と怒号の中、いきなり先輩の一部から1年生に生卵が投げつけられるという洗礼を受けた。

今でもなぜ野次と怒号が生じ、生卵だったのかわからない。

全校集会も常識を超えていた。まずクラス毎の整列というものがない。生徒は、三々五々体育館に集合して、無秩序にたたずんで、校長先生の話を聞くのである。

学習はあくまで自主的に

進学校なのだから、さぞや先生方の授業は素晴らしいのだろうと思っていたのだが、大変失礼なのだが、本当に役立つ授業は少なかったように思う。

僕の勉強法は中学時代から、授業中心主義であったから、これには面食らってしまった。

南高では授業中、昼行燈のようにボーっとしていたり、居眠りしているやつ程テストの成績が良かったり。そういうやつらは自宅で死ぬほど勉強していたようだ。1年生ながら3年生の校内模試を受けてベストテンに入るという猛者もいた。

生徒会活動をするのは物好きのすることだ

当時南高校には、学園紛争の名残で生徒会長も何代にもわたって空白だった。その代わり「会長代行」という制度があり、自治委員会で選任された者が会長代行をしていた。前号でも書いたが、中学時代の生徒会の栄光が忘れられなかった私は、1年の後期に会長代行に立候補し、2年の前期には正式に会長に立候補したのである。そして対抗馬が出ず無投票当選した。

当時、南高で生徒会活動をすることは「物好き」がやることだったのだ。周囲の生徒は何年かぶりで会長に立候補した私をあきれ顔で見ていたし、学校新聞は愚鈍な者として、私を表現していた。

「風月」と傷ついた学校祭

生徒会長になった僕は生徒会学校祭の準備に追われた。夏休みは連日学校に夜遅くまで詰めて準備をしていたのだが、その時食べていたのが「風月」の焼きそばとお好み焼きである。

当時「風月」は本当に小さいお店で、数十年後これほど大きくチェーン展開して行くとは思いもよらなかった。家に戻りさらにご飯を食べていたから、体重が増えに増え110キログラムまでなっていた。

そして学校祭。一生懸命準備して臨んだが、悲しいことがあった。

後夜祭の時、ファイヤーストームの前に、火文字に点火しようとしたところ、担当の先生が灯油ではなく、揮発性の高いガソリンを塗っていたため点火しなかったのだ。生徒から容赦なく、「今年の執行部は何をやっているんだ」と野次られたのだ。

その時はどんなに一生懸命やっても報われないことがあるのだとつくづく思った。

会長の任期が終了した2学期末テストでは成績順位も、入学時30番位だったのに400番台(450人中)になり、生徒会長に立候補したことをひどく後悔した。

3年に進学するとき、浪人を覚悟した。でも、そこからコツコツと勉強をやり直した。そしてどうにか北海道大学法学部に合格することが出来たのである。

弁護士になってみて

南高を卒業してすでに30年が経った。皮肉にも弁護士になってみて、一番役だっていることは南高で勉強したことではなく、生徒会活動の進め方、準備の仕方、議論の進め方などで苦労した経験だった。そして、何より生徒会活動で味わった挫折感は人間としての修養として欠かせないものだったといえよう。

もし、生徒会活動をしていなかったら、もっと別のタイプの弁護士になっていたと思う。

【1978年】~都ぞ弥生 ~おごそかに北極星を仰ぐ哉~

北海道大学はコスモポリス

●札幌南高校を卒業して北海道大学に合格した私は、北海道大学の学生の多様性に驚かされた。当時、北海道大学は道内と道外の学生が半々であった。関西方面から来た学生は関西弁を直そうともせず、堂々と話していた。九州から来た学生はどことなく控えめな態度で好感が持てたためか、九州出身の人とはウマがあった。教養時代一緒に過ごした仲間に、長崎県島原出身の木村君と大分県四日市出身の古野君という2人の友人がいた。

北海道大学教養学部では、ドイツ語の岡崎先生が担任であった。第2外国語はドイツ語を選んだのだが、教養のクラスは外国語選択で分けられていた。ドイツ語選択のクラスは女子がとても少なく後悔した。女性はやはりドイツ語よりフランス語だったのだ。

教養時代の最大のイベントは学園祭の模擬店であろうか。クラスでおでん屋をやることになり責任者となってしまった。だが、私は高校時代、生徒会活動ばかりやっていて模擬店の経験がなく、女学生からリーダーシップがないと直接非難され非常に落ち込んだことを覚えている。

授業そしてアイドルと映画三昧の日々

テレビドラマでは、大学生といえば、「暇」というイメージであったが、必修単位も多く、取らねばならない単位数もかなりあった。かつ、成績順で希望する学部を選択できるシステムだったため、授業をサボることもあまり出来ず、かなりまじめな学生生活を送っていた。

それでも授業が終わると、狸小路のビリヤード屋に行ったり、初めてパチンコにも打ち興じたり、深夜まで飲んで友人の家に泊めてもらったり。それなりに青春を謳歌していた。いつも遊んでいたメンバーは上野君、坂東君、寺田君、野村君、小山君、古野君、木村君の7名。

中でも小山君は熱烈的なキャンディーズファンで、彼に感化されて私もいつしかキャンディーズファン(特に蘭ちゃん)になっていた。蘭ちゃんのブロマイドを財布に入れていたのもこの頃だ。その後、薬師丸ひろ子が好きになって、ついにはコンサートまで行った。

また、寺田君、野村君とは汽車通仲間でもあったので、札幌駅の地下にあった映画館で二番煎じで回ってくる映画を見ていた。確か学生300円くらいだったと思う。

映画館は決して綺麗とは言えないが、いつも満員だった。ここで、薬師丸ひろ子や原田知世主演の、当時人気絶頂だった角川映画など、さまざまな邦画を観ていたが、でも一番感動したのは、「砂の器」だった。満員御礼の劇場で、立ち見で最後まで感動して見入っていた。あの時の人混み、観客の雰囲気が忘れられない。今でも映画館へ足を運ぶのはこの体験によるものかもしれない。映画は自宅で観るよりも、多くの人と一緒に観た方が絶対に感動するものと肌で感じたものである。

長崎の鐘

入学後2年生3年生との対面式があったが、野次と怒号の中、いきなり先輩の一部から1年生に生卵が投げつけられるという洗礼を受けた。

今でもなぜ野次と怒号が生じ、生卵だったのかわからない。

全校集会も常識を超えていた。まずクラス毎の整列というものがない。生徒は、三々五々体育館に集合して、無秩序にたたずんで、校長先生の話を聞くのである。

そして法学部へ

教養学部も2年の後半には、各学部への移行期を迎えた。私は、一生懸命「優」を集め、問題なく法学部に進学した。そして、司法試験を目指す先輩が多くいる歴史ある北大法律相談室に入室したのである。

【1980年代】給湯族 ~北大にはかつて「給湯族」と呼ばれた若者たちがいた~

司法試験合格をめざして、ひたすら勉強をした日々

私が北海道大学法学部で司法試験の勉強をしていた1980年代。同学部には「給湯族」と呼ばれる人々がいた。「給湯族」とは、朝9暗から夜10時まで自習室でひたすら勉強をし、昼休みやタご飯時期に給湯室でコーヒーを飲みながら、法律問題について議論するのを日課とする学生たちであった。現役学年は少なく、ほとんどが卒業生で、他大学の卒業生も含まれていた。

当時の北海道大学の司法試験合格者は、毎年3名から6名程度だったが、そのほとんどが「給湯族」出身者だった。「給湯族」は仲間から合格者が出ると、ゼミをしてもらったり、仲間同士でゼミを組んだりして受験のノウハウを受け継いでいった。

北海道大学の懐の深い大学だった

「給湯族」に特に人気のあった大学の先生は、民事訴訟法の小山昇先生である。小山昇先年は民訴法の大家でありながら、現役生、卒業生の分けへだてなく答案を添削してくださった。また、憲法の中村陸男先生(現北海道大学学長)や大塚龍児先生など、本当に親身になって受験生の面倒をみてくださった先生も人気があった。北海道大学法学部は、学年の身分を持たない「給湯族」も受け人れる懐の深さがあり、そのことが北海道大学の良さだと思っていた。「給湯族」はみな感謝して勉強し、合格したら、後輩を一生懸命指導して恩返しをしていった。

「給湯族」と「給湯室」の消滅

ところが、私が合格した後、「給湯族」は消滅した。現役の学年らから、何の資格もない「給温族」が自習室や給湯室にたむろしているのは目障りであるという訴えがあったのだ。正諭を言われたら「給湯族」は弱い。給湯室は演習室とされ、「給湯室」という場所もなくなった。「給湯族」消滅後、北大の合格者が激減したのは当然の結果であった。氷河期の到来である。北大の司法試験受験生は、受験予備校に通い始めるようになった。

「給湯族」の心は生きている

司法試験受験生の合格者の累計が1,000名になり、法科大学院(ロースクール)の設立が決まってから、北海道大学の合格者は20名を超えるようになった。

これは北海道大学の先生方が司法試験受験生を応援し始めたからである。そしてその中心になってくださっているのは、大学院生だった当時、給湯室にちょくちょく顔を出してくれていた先生たちだそうである。

今、弁護士になって役立っているのは、司法試験予備校のテキストで習ったことではない。「給湯室」で、お互いに興味に任せて法律論を戦わせていた時の思考方法であり、議論方法である。一見、無駄な議論のようだが、今になって振り返ると本当に役立っている。どんな問題にも解決策はあるし、どんな不利な状況でも理屈を考えることができると信じているのは、その時の経験からである。また、「給湯族」の間で培われた人間関係は一生ものであり、生涯の私の財産でもある。

【1980年代】私の司法試験奮戦記

法学部の自習室で学び司法試験という壁に挑む

北海道大学法学部を同期と一緒に卒業せず、司法試験にチャレンジする道を選んだ私は自宅では勉強をせず、毎日法学部の自習室に通った。自習室には、私のように司法試験をチャレンジする先輩が多数いて、緊張感を持って勉強できるからだ。また、休み時間になれば、給湯室と呼ばれる学生の休憩室でお茶を飲みながら、さまざまな法律論を戦わせることができた。

当時、司法試験は約2万人が択一式試験を受験し、約5,000人が合格して、論文試験を受け、500名に絞られる。さらに口述試験で50名程度がふるいにかけられて落とされ、残りの450名となり、ようやく最終合格する。合格率2%前後、合格者の平均年齢29才という日本で一 番難しい試験であった(ちなみに現在の全体の合格は2,000名程度、北海道大学ロースクールの合格率は30%程度)。

択一式試験は、マークシート形式の90問だったが、受験経験を重ねるうちに、75問、60問と減っていき、その分問題も長文化し、難しくなっていった。合格率25%だが、ボーダーラインには大人数の受験生がひしめき、最大難関の論文試験に力を入れすぎて、取りこぼしてしまうことがよくある試験だった。

布団にくるまって択一・論文試験に泣いた歳月

5月の第2日曜日の母の日に行われるこの試験で落ちると、来年まで一年間待たねばならず、この上なく辛い。一番辛かったのは合格前年に択一試験で落ちた時だ。この時は、論文に相当自信があっただけに本当に辛かった。布団にくるまって何週間も過ごして現実逃避した。立ち直るのに何週間もかかった。

論文試験は、憲法・民法・刑法・商法・訴訟法(民事ないし刑事)・法律選択科目(私は国際私法)・教養科目(私は政治学)の7科目を4日間かけて各2時間ずつ解いていくという過酷な試験だ。私はここで何度も足踏みを食わされた。

当時、成績通知制度が始まって、自分が受験した司法試験の各科目の成績を知ることができた。私は受験して数回目で総合A評価を得ることができた。A評価とは、論文受験生のうち合格者を含めてトップ1,000番にいるということだ。以下、500人刻みにB・C…Gとなる。私は、このA評価を3年連続とるという自慢できない名誉を得た。つまり、毎回チケットを購入するために列に並ぶが、直前の人で売り切れとなってしまったということを繰り返していたのだ。

論文の合格発表は合同庁舎の掲示板に紙が貼られる。合格する前々年のことだが、結構自信があったので、発表時間に遅れて悠々と掲示板を見に行ったのだが、すれ違った受験仲間が憐れむような目線を私に投げかけていったことを今でも鮮明に覚えている。結果は不合格。もちろん、この時も布団の中で数週間過ごした。

涙が頬を伝う喜びも束の間、プレッシャーが押し寄せる数カ月

3年連続Aに留まっていた私は、合格した先輩に相談したところ、複数の科目で大きく点数を稼ぐようアドバイスを受けた。その年、私は憲法と刑法に絞ってゼミを組み、過去問を中心に徹底的に論点を掘り下げ、理想的な論文答案を作成することに没頭した。

論文対策に力を注いだため、択一試験は薄氷を踏む思いであったが、その分論文では実力を発揮できた。その年の論文の合格発表の時は時間前に陣取り、掲示板が張り出される瞬間を目撃した。巻紙の一番上を画鋲で留めて、クルクルと解きながら掲示していくのだが、その途中に自分の名前を発見したときは、うれしくて飛び上がりたい気持ちと安堵感が一気に広がり、涙が頬を伝わった。

合格の喜びに浸って、家に戻ったが、その夜当たりから今度は一気に口述試験に対する不安感で押しつぶされそうになった。落とされるのは1割程度。その1割に自分が入らないとも限らない。論文試験は6月、合格発表は秋。その間、口述対策ゼミを組み、準備は万端だったのだが、ここまで来て絶対落ちたくないという気持ちが非常に強くなり、それがプレッシャーとなった。

口述試験は東京の最高裁研修所で行われた。一週間一日1科目から2科目の口述試験だった。試験官の前に座らされ、さまざまな法律問題を受け、その質問に臨機応変に答える。目の前には六法一冊。長丁場であったが、実際に受験してみると、給湯室の議論で鍛えられていたので、むしろ楽しく受験することができた。そして、無事合格を果たす。

懐かしく幸せな歳月だったモラトリアム時代

合格したのは、昭和天皇が崩御される前年の昭和63年(1988)のことだった。受験開始が法学部移行期の昭和52年(1977)だから、チャレンジすること11回でようやく論文に合格したことになる。長い受験生活だった。しかし金も地位もなかったが、野心に近い希望や時間はふんだんにあった。あれほど自由に時間を使えた時期はない。親の脛をかじりながら過ごしたモラトリアム時代だったが、受験の苦しみの思い出よりも、今は楽しい思い出しか残っていない。ある意味幸せな時期だったような気もする。

【1989年】私の司法修習生時代〈その1〉前期司法研修所生活

晴れて合格率2%の難関を突破して司法研修所へ

平成元年、晴れて司法試験に合格した私は、初めて親元を離れ、東京へ向かった。千葉県松戸市の近くの馬橋にある司法研修所の寮に住みながら、東京台東区の湯島にある司法研修所に通うという前期研修所生活を始めた。

当時は、合格者は500名足らずで、10組に分かれて研鑽を積んだ。研修所は旧(三菱)岩崎邸内にあり、環境も良かった。当時の合格者は今の4分の1程度。かつ修習期間も倍の2年間だったから、時間も予算も余裕があった。カリキュラムも緩やかで、教養を高めるための観劇などもあり、生まれて初めて歌舞伎や人形浄瑠璃なども見ることができた。

当時はロースクールも受験回数制限も無かったから、30歳だったとはいえクラスでは平均年齢付近だった。現役合格者から苦学して何年もかかって合格した人までいた。また、今のように地域毎のクラス分けはなく、全国各地から修習生が集まり、まさに多士済々であった。

授業は民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の6科目。主なカリキュラムは講義と起案。講義の後、白表紙と言われる資料を渡され、裁判科目なら判決文、検察科目なら最終弁論や起訴状、民事弁護なら訴状や最終準備書面、刑事弁護なら最終弁論を作成する。起案には研修所内で朝から夕方までまる一日使って作る即日起案と、自宅に持ち帰って翌日までに作ってくる自宅起案の2種類があった。

楽しくも厳しくもあった寮生活

寮はJR常磐線の馬橋駅から歩いて10分程度のところにあった。そのまま千代田線に入る乗り換えなしの便利な場所だった。しかし、北海道で育った私 には、満員電車が苦痛だった。身動きが取れない。そんな電車通勤を平気でこなしている東京の皆さんが本当に立派に見えたものだ。

寮には大浴場があり、朝晩のご飯も用意されていたので人気があり、定員オーバーだった。このため本来は1部屋なのに、間を板で仕切り、荷物棚を作り、無理矢理2部屋にしていた。隣人の息づかいまで聞こえてくるという住環境だった。寮は便利で本当に居心地良かったが、この部屋の造りには本当に泣かされた。

隣人の修習生が無類の酒好きだった。福岡出身の彼の元には、地元出身の友人やクラスの酒好きがたむろして夜中遅くまで酒を酌み交わしていた。酔っているから、こちらが寝ようと思っても配慮など一切なし。自衛策として耳栓をして寝ていたが寝付けない日々が続いた。

研修所教官は皆、素晴らしい現役の法曹

各科目の教官は皆現役ばりばりの法曹であり、個性的な方々が多かった。民事裁判は遠藤裁判官、刑事裁判官は安井裁判官、刑事弁護は石井弁護士、民事弁護は北村弁護士・清水弁護士(後期)、検察は吉村検事である。

当時は、どの教官もお宅訪問を受け入れてくれていた。私は法曹の私生活を知りたくて全教官の自宅訪問に応募し、実際に全教官のお宅へお邪魔することができた。毎回かなりのごちそうを準備してくれて、教官の奥様は大変だったと思う。どの教官もご自宅でリラックスした普段着の姿を見せてくださった。自分の将来の生活状況や、合格後の進路について具体的なイメージを持つことができたという意味では非常に貴重な機会であった。

青春の再来

最初は東京の水に慣れず、おなかを壊し続け、免疫がなかったのか蚊に刺され大きく腫れていたものだが、徐々に体調も良くなり、隣人の音もさほど気にならない程、図太くなっていった。飲み会で遅くなってから大浴場に行くと、既にぬるま湯状態だったが、構わず浴びて寝たこともある。土日は休みだったので、友人の修習生と鎌倉の江ノ電に乗ったり、葛飾柴又の帝釈天に行ったり、コンサートに出かけたりと楽しく過ごしていた。まさに、青春の再来だった。

そして、梅雨が明ける頃には研修所での修習を終え、実務修習に向かうことになった。実務修習地は地元の札幌。札幌の修習生は当時14名。最初は検察、その後は刑事弁護、民事弁護、そして弁護修習と続くが、それぞれの修習期間は約3カ月程度で、約1年間に渡り、じっくりと実務を学ぶことができた。

皆で歌ったパラダイス湯島

思えば、前期研修所生活では、法曹の基礎をみっちりたたき込まれた。法曹とふれあったのは、研修所の教官たちとの出会いが最初だが、どの教官も法曹としての自覚と自信に満ちていて、魅力的な方々ばかりであった。研修所の教室で勉強していると大学ではなく、タイムマシンに乗って、10年以上前の高校生時代に戻ったような気持ちになった。

当時、修習生歓迎会なる企画があり、ほぼ全員の修習生が参加したように思う。その時、歌詞カードが配られて替え歌を歌わされたのを鮮明に記憶している。それは、♪ようこそここへ…で始まる、光GENJIの「パラダイス銀河」の替え歌だった。今でも懐かしのヒット歌謡番組でこの曲を聴くと、研修所の生活が鮮明によみがえってくる。

【1989年~1990年】私の司法修習生時代〈その2〉中期司法研修所生活

検察修習で学んだのは被疑者の信頼を勝ち得る取り調べ

当時の修習制度では、夏までみっちり訴状作成や弁論要旨作成などの基礎訓練を受けた後、実務修習地で民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の各科目について裁判所や検察庁、そして法律事務所で実地訓練を行う仕組みになっていた。私が配属されたのは地元札幌地方裁判所であった。

最初の修習は検察である。検察修習では実際に被疑者を取り調べて調書を作成したり、公判に立ち会うなどする。その中でも最も貴重な体験となったのは取り調べ修習である。当時は札幌に配属される修習生はわずか14名(今は100名弱)であったので、修習生二人で組になって取り調べを担当するが、被疑者の数も10名近くとなり、非常に忙しかった。覚醒剤や強姦、強制わいせつ、窃盗などの被疑事件を担当したが、一番記憶に残っているのは当初否認していた窃盗事件であった。いろいろと調べを進めていくうちに、自白をしてもらえることができたのである。

取り調べは、被疑者からいかに信頼を勝ち得るかの勝負であると確信した。被疑者のことを考えた上での取り調べこそ被疑者の心に響くものであり、上から目線ではなかなか良い取り調べはできないことを悟った。検察修習は、活気のあるもので当時修習担当だった新庄検察官の明るい人柄も手伝って、検察官という仕事には大いに魅力を感じたものである。

尋問に対する裁判官の評価を学んだ裁判修習

約4カ月の検察修習を終えると、次は刑事裁判修習である。被疑者を糾弾する側から裁く側に回るわけである。私の修習は刑事一部で、龍岡裁判長、若原右陪席裁判官、伊澤左陪席裁判官で構成されていた。龍岡裁判長は修習生を自宅に招いてくれて、裁判官の日常生活を見せてくださった。また、合議事件などでは刑事裁判官の悩みを垣間見ることが本当に勉強になった。

さらに、数カ月後には民事五部に配属となった。若山裁判長、山下右陪席裁判官等の下で判決起案などをさせていただいたが、一番勉強になったのは証人尋問後の裁判官の尋問に対する評価である。弁護士になってみると、自分が行った尋問を裁判官がどのように評価しているのか関心がある。しかし、それを裁判官に尋ねる訳にもいかない。修習生のときは裁判官から目の前で実施された尋問の評価をすぐに聞けるわけだから勉強にならない訳がない。

どんなことがあっても休んではならない

さて、検察修習では目が回るような忙しい修習だったのが、裁判修習ではじっくりとした修習となり、時間がゆったりと流れていった。しかし、いよいよ弁護修習が始まると、その時間の流れは想像以上に激しく厳しいものに変わった。

当時修習を担当してくださる修習担当の弁護士は担当弁護士が引くくじで決まるのが習わしで、私は磯部憲次先生のところで修習することに決まった。

磯部憲次先生の指導は極めて厳しいものであった。磯部先生からまず言われたのは「弁護士は健康こそ最も大事で、どんなことがあっても風邪であっても交通事故にあっても這ってでも仕事に出なければならない」ということだった。

ところが、間が悪いことに言われてすぐに風邪を引いて休む羽目になった。風邪で寝込んでいたら、磯部先生から電話が来て、やりかけの起案を完成させないまま事務所を休んでしまったことについて注意を受けたのである。

また、磯部先生が事情を聴取しているときに私が介入し、他愛もない話題を顧客に話しかけ場を和ませることがあったが、顧客が帰ってから、途中で話の腰を折るような言動を慎むよう諭された。このエピソードは修習から20年以上経ても記憶に残っているのだから、よほど当時の自分には堪えたのであろう。

足を休めないで歩くそれが弁護士

考えてみれば、検察修習、裁判修習と大過なく過ごし、中だるみしていた時期だったのかもしれない。 他の事務所に当たった修習生は、ほとんど事件が無く、ゆっくり過ごしているという。話を聞く度に羨ましいと思ったものだ。

ところが、今思えば磯部事務所で厳しく指導されたことが弁護士になって本当に貴重な経験だったと思える。磯部先生には、弁護士の基本姿勢を教わった気がする。

磯部先生は開業以来一日も健康上の理由で仕事を休んだことは無い。そのことを自慢されていたが、私も現在までノロウィルスに罹患したときに休んだ一日を除いて、一度も風邪で仕事を休んだことがないのが自慢の一つだ。

磯部先生は厳しいだけでなく、よくすすきので、おいしい食事をご馳走してくださった。事務所旅行では返還前の香港マカオにも連れて行ってくださった。生まれて初めての海外旅行だった。

また、「北海道を歩こう」大会には歴代の修習生が参加しているということで、真駒内から支笏湖までの36kmを、恵庭峠を越えて歩く大会にも参加した。こんなに長い距離を歩くのは初めてだった。それでも一歩ずつ一歩ずつ「とにかく足を休めないで歩く、それが弁護士」という思いをかみしめながら完歩したのを覚えている。

【1990年】私の司法修習生時代〈完結編〉後期司法研修所生活

ピリピリも無理がない?噂の「最終試験」

私の修習生の頃は、修習期間は2年間という長丁場だった。研修所の前期修習で実務家としての基礎を習い、実務修習で習得し、また研修所に戻って後期の4カ月で、それを再度まとめ上げるという形だ。そして、最後に待ち受けているのが、2回試験という「最終試験」である。最近はこの試験でかなりの人数が落ちるが、当時は1名か2名程度であった。しかし、自分がその1名か2名に入らないという保証は何一つ無い。

当時、裁判官や検察官志望者はこの時の試験成績がその後の出世に関係があるという、まことしやかな話が出回っていたので(それは実は本当らしい!)、任官志望の修習生は、どうしてもピリピリとした雰囲気となる。一方、弁護士志望の修習生は気楽だが、クラス全体の雰囲気はどうしても張り詰めたようになり、明るく楽しい前期修習とは雲泥の差であった。

無味乾燥の後期修習唯一の楽しみは……

後期修習時代は、連日起案起案の連続で、殺伐としたかなり無味乾燥な時期だった。そんな心を癒やしてくれたのはクラシック音楽だった。休みのたびに秋葉原まで出かけて『レコード芸術』で年間ベストテンに入ったCDを購入して、ディスクマンを利用して寮で聴いていた。聴いていたのは、モーツァルトの宗教音楽とピアノソナタ、バイオリン協奏曲が中心だった。これらの曲を聴くと修習生の頃をよく思い出す。

そういえば、中野サンプラザまで一人で出かけてバレエを観に行ったこともある。最もクラシック音楽に近づいたのは後期修習の頃だったように思う。海外でオペラを見るようになったのも、この時期の影響があるのかもしれない。

後期修習は、目の前にある2回試験対策も大事なのだが、就職後のことも気になって、なんだか落ち着かない。このような時期だからこそ、クラシック音楽が聴きたくなったのだろう。

余談だが、修習時代はモーツァルトをよく聴いていたのだが、徐々にバッハへと趣向が変わった。仕事中にクラシック音楽を聴くことが多いのだが、バッハだと仕事が大いに捗るからだ。

合格者の多くは実務修習中に挙式する

司法試験受験合格者の平均年齢は、およそ30歳前後で、男性が圧倒的に多数を占めていた。このため合格を機に、かねてから交際していた女性と、あるいは新たな出会いで結婚する修習生が多かった。私も、実務修習中に結婚式を挙げた。

私たちは、北11条教会で挙式し、そのホールで茶話会として披露宴を行った。アルコールはなかったがオードブルとお菓子、コーヒーで会費3000円。多くの方に気軽に参加していただけ好評だった。修習生仲間の演奏会や家内の職場仲間のコーラスなど、本当にささやかだったけれど、温かい披露宴だった。

当時、千葉の松戸にあった研修所の寮には、受信専用の電話回線が数本あった。この電話は各階の廊下に置いてあり、時に寮全体に響き渡る寮長の声で電話コールがあった。しかし、100名もの寮生がいるのだから、当然回線は足りない。多くの修習生が玄関に設置されている5台程度の公衆電話で、遠距離にいる恋人や新妻と話し込む。午後8時を過ぎると、寮生たちが電話の前でちゃんちゃんこを着てしゃがみ込んで、笑顔でひそひそと話し込んでいる姿が頻繁に見られた。

ちなみに、当時は携帯電話など無く、研修所の売店にあるテレフォンカードで電話をかけるしかない。この売店のテレフォンカードの売り上げは、なんと千葉県でトップだったそうな。

試験に落ちないコツ

年が明けると、いよいよ2回試験の本番である。当時は、民事系、刑事系の2本立ての筆記試験と口述試験まであった。まさに、最後の難関である。

この試験、絶対に落ちないコツがある。それは、落ちるのはごくごく少数なのだから、おおよその修習生が考えそうなことを答えれば良い。奇をてらって少数説を採る必要は無い。そう考えれば気は楽である。しかも、弁護士になるのに研修所の成績順位は無用。

というわけで、2回試験は無事通過。結局、不合格となったのは当日風邪で試験を受けられなかった1名だけであった。

弁護士のスタートはまさに修行のはじまり

2回試験の発表があり、卒業式を終えると、いよいよ弁護士のスタートである。札幌弁護士会に登録した弁護士は全部で7名だった。私の勤務先は、実務修習中に法律相談室の先輩弁護士に紹介をいただいた中山博之法律事務所。

中山博之先生は、当時札幌弁護士会の副会長で弁護士活動に熱心な人物で、刑事弁護では全国的に知られた売り出し中の弁護士。本当の修行はここから始まった。

数々の思い出深い事件に巡り会い、本当に修羅場修羅場の連続で、今の自分の基礎が作られたイソ弁時代の5年間だったと思う。どこの事務所に進むのかではなく、いかに意味のあるイソ弁時代を過ごすかが、大切だということが後になって分かるのである。

【1991年】弁護士駆け出し時代〈 I 〉

牧歌的な札幌弁護士会の良き時代

私が中山博之法律事務所に入職した当時、札幌弁護士会は200名前後の牧歌的な団体だった。それだけに、ほぼ全員の弁護士の名前と顔が一致していた。

裁判があると大抵の弁護士は裁判所の2Fにあった弁護士控え室に立ち寄り談笑をしていた。あるいは将棋や囲碁に熱中している先輩弁護士、岡目八目で見守る弁護士もいた。

また、弁護士会では、各種委員会の後は必ずといっていいほど飲み会があり、先輩弁護士からご馳走になったものであるが、そこで話題になるのは決まって裁判官や検察官のことだった。そして最後に弁護士自身の話題だ。「目指すべき」弁護士や「なってはいけない」弁護士像が新人弁護士に刷り込まれていく。今思えばとても重要なことだったように思う。新人弁護士を大切に育てるという意識や気風が当時の札幌弁護士会にはあったのだ。

新人弁護士の歓迎会は、多くの弁護士の家族や職員が集まってアサヒビール園で行われた。新人弁護士はカラオケで歌を披露して、名前を覚えてもらうのである。私が歌ったのは郷ひろみの「よろしく哀愁」だった。当時、かなり郷ひろみに似せて歌うことができたので、結構ウケたことを覚えている。

弁護士やその家族・職員が一堂に会して大運動会も行われた。当時の大通小学校のグランドを借りて綱引きや徒競走に興じたが、これも弁護士やその家族の顔を互いに見知っているから楽しかったのだろう。

大運動会のようなアットホームな企画は後にも先にもない。札幌弁護士会の牧歌的な時代のピークだったように思う。

当時の新人弁護士は毎年10名以下、今は弁護士大量増員時代を迎え50名以上。正直、名前も覚えきれない。裁判所の弁護士控え室には今も古い囲碁台が一つポツンと置かれているが、囲碁をする弁護士は誰もいない。

厳しい遠方出張が続くイソ弁の日々

遠方の出張はたいてい「イソ弁」の役割である。稚内、紋別、静内、函館など、とにかく遠くの出張が多かった。また、単に地方の裁判所の法廷に出かけて裁判というものではなく、稚内の幌延地区まで干草を圧縮する機械を受け取りに行ったり、浦河地区まで当事者と話し合いに行ったり、函館まで朝駆けで自宅に戻った債務者の自動車を差し押さえに出かけたりと、現地での交渉や駆け引きなどを要求される場面が多かった。

ある時、稚内へは飛行機で出張したが、帰りの飛行機が丘珠から来ないことがあり、稚内からスーパー宗谷で戻ることになった。だが、当時の列車は喫煙自由の時代。数時間もの間、タバコの煙に囲まれて過ごさざるを得なかった。タバコが大の苦手の私にとって、これはもう地獄としか言い様がなかった。今も、列車に乗ると、この時のことが悪夢のようによみがえる。

先輩弁護士でも遠慮なし逆に戦闘態勢が先輩への敬意

事務所のボスである中山博之先生は、ハードワーカーで知られていた。事件の数も非常に多く、それ故、例え新人であっても甘えは許されない。最初から厳しい環境に飛び込まざるを得なかった。

そもそも法廷の当事者席に座った瞬間に、相手が先輩であろうと、法の前では対等であり、気を抜いた悪手は的確に咎められる。駆け出しの私は、相手方となった先輩弁護士が提出した書面を超えるような書面や主張をしなければという気持ちが強かった。たぶん、先輩の中には、私のことは、駆け出しのくせに態度がでかい弁護士に映っていたのではないかと思う。

私が修習した先の磯部憲次先生が、元ボスの先生と裁判で相まみえた時、相手方以上の仕事をしないと駄目だ、それが弁護士流の「恩返し」でもあると話していたことがある。

法廷で、裁判官が熱意を持って訴訟指揮をして、両弁護士が全力を尽くして戦う時、そこにはスポーツの試合にも似たすがすがしい空気が生まれる。私が法廷を仕事場の中心に添える「法廷弁護士」と呼ばれたいという気持ちの源泉がそこにある。

原因は絶対にある!諦めないことを学んだある事件

中山事務所のポリシーは「諦めない」ということであった。

ある若者が一酸化炭素中毒で死亡した案件があった。中山事務所はその遺族から依頼を受けたが、死亡原因が不明だった。警察に聞きに行っても、捜査中ということで詳細は教えてもらえなかった。事故から3年が経過しようとしていた。原因不明のままであったが、諦めずに訴訟を提起した。その後も警察から捜査結果の説明はなかったが、裁判所には辛抱強く待ってもらった。しかし、さすがにこれ以上は待てないと言われてしまう。大ピンチである。

ところが、警察に定期的に顔を出し、粘り強くお願いを続けるなどの一生懸命さが認めてもらえたのか、事態は急転直下を迎えた。ガス湯沸し器の安全装置がショートカットされていたという事実が明らかになり、事態が大きく前進したのだ。結局、崖っぷちから大逆転の勝訴判決を受け、新聞でも大きく報道された。

その後、その記事を見た同種事件の遺族から事務所に電話があった。その遺族は弁護士と相談したが、原因が分からない以上、どうしようもできないと言われ、諦めていたというのである。この時点で、事故から3年が経過していたが事故の原因を知らなかったのだから時効は完成していないと主張して、別途訴訟を提起して、これも勝訴した。このメーカーの湯沸かし器の問題が大きく話題となったのはそのずっと後のことである。